Le droit d'alerte du CSE est un outil essentiel prévu par le Code du travail, permettant aux salariés et aux représentants du Comité social et économique d’informer l’employeur d’un danger grave et imminent pour leur santé ou leur vie. Ce mécanisme oblige l’employeur à prendre des mesures pour prévenir ou corriger le risque, garantissant ainsi la sécurité des travailleurs.

Ce droit couvre divers sujets : risques environnementaux, dangers sur le lieu de travail, atteintes aux droits des salariés, ainsi que des alertes économiques ou sociales. En activant cette procédure, le CSE joue un rôle clé dans la protection collective.

Reconnu par la Cour de cassation, ce droit est fondamental pour agir efficacement face à une situation critique. Comprendre ses modalités et responsabilités est indispensable pour les membres du CSE et les salariés. Découvrez comment le déclencher et des exemples concrets d’application.

1️⃣ Qu'est-ce que le droit d'alerte du CSE ?

Le droit d'alerte du CSE est un dispositif légal qui offre aux membres du Comité social et économique ainsi qu’aux salariés la possibilité d’informer l’employeur d’une situation présentant un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité au travail, ou encore d'une atteinte aux droits des salariés. Ce droit est encadré par l’article L.4131-1 du Code du travail, qui oblige le salarié ou le représentant du personnel à alerter immédiatement l’employeur sur tout risque identifié. Cela peut concerner une défectuosité dans les dispositifs de protection ou une situation dangereuse au sein de l’entreprise.

Il est important de ne pas confondre le droit d’alerte avec le droit de retrait. Bien que similaires, ces deux droits ont des objectifs distincts : le droit d’alerte vise à signaler un risque pour engager une procédure collective impliquant l’intervention de l’employeur, tandis que le droit de retrait permet au salarié de se protéger immédiatement en cessant temporairement son activité face à une situation dangereuse.

Ce droit d’alerte s’inscrit dans une démarche de prévention, permettant au CSE de remplir sa mission de protection des salariés en matière de santé, sécurité et environnement. Il constitue une étape clé dans la défense des droits des salariés confrontés à des risques pour leur santé ou leur sécurité au travail. En cas d'inaction ou de réponse insuffisante de l’employeur, il peut également devenir un levier juridique puissant.

Le champ d’application du droit d’alerte est vaste : il couvre les risques imminents pour les collaborateurs, les problématiques liées à l’environnement de travail, les violations des droits fondamentaux des salariés, ainsi que des alertes économiques ou sociales dans les entreprises de plus grande taille. De ce fait, le droit d’alerte est un outil essentiel pour tout membre du CSE, lui permettant de signaler, d’interpeller l’employeur et d’exiger la mise en œuvre de mesures correctives ou préventives adaptées.

2️⃣ Les différents types de droit d'alerte

Droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes

Ce droit d'alerte est mobilisé lorsqu'il y a une atteinte aux droits fondamentaux des salariés, comme le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, ou des discriminations. Il permet à tout membre du CSE ou salarié d’alerter l'employeur sur des faits portant gravement atteinte à la dignité des personnes au travail, engageant une responsabilité juridique dans l'entreprise.

Droit d'alerte en cas de danger grave et imminent

Ce type d’alerte concerne une situation dans laquelle un risque matériel et immédiat menace la santé ou la sécurité des travailleurs. Le droit d'alerte danger vise notamment les cas où un danger imminent est constaté, comme une défaillance d’équipements, une substance toxique mal maîtrisée, ou d’autres risques professionnels. Il active une procédure droit alerte qui impose la prise de mesures correctives rapides, avec la participation du CSE.

Droit d'alerte économique

Le droit d'alerte économique vise à signaler des situations préoccupantes touchant la santé financière de l'entreprise. Parmi les exemples, on trouve une chute drastique du chiffre d’affaires, des pertes répétées, des retards dans le paiement des salaires, ou encore une restructuration ayant un impact sur l’emploi. Ce droit permet au CSE d’interpeller l'employeur pour obtenir des explications et organiser une analyse approfondie de la situation économique, protégeant ainsi les salariés contre des conséquences potentielles graves.

Droit d'alerte environnemental et en matière de santé publique

Dans ce cadre, le droit d'alerte s'exerce lorsque des situations dans l’entreprise présentent des risques pour l’environnement ou la santé publique, par exemple en cas de pollution, de non-respect des normes sanitaires, ou de dangers liés à l’exposition à des substances nocives. Ce type d’alerte permet au CSE de demander des actions visant à protéger l’environnement de travail et la collectivité, contribuant à la prévention des risques associés.

Droit d'alerte sociale

Le droit d’alerte sociale permet de signaler des situations qui nuisent aux conditions de travail, aux droits collectifs ou à la santé sociale des salariés. Cela peut inclure des abus tels que le recours excessif à des contrats précaires, des tensions internes au sein de l’entreprise, ou encore des manquements graves dans la gestion des relations sociales.

Le Comité Social et Économique (CSE) a la possibilité d’activer ce droit afin de favoriser un dialogue social constructif et d'encourager la mise en place de solutions adaptées.

Qui est habilité à déclencher un droit d'alerte ?

Le droit d'alerte peut être exercé principalement par les membres du Comité social et économique (CSE). Ces représentants du personnel disposent d’une légitimité légale pour interpeller directement l’employeur lorsqu’ils identifient des risques concernant la santé, la sécurité, l’environnement de travail ou encore les droits des salariés. Ainsi, un membre du CSE peut jouer un rôle essentiel en déclenchant ce droit dès qu’il observe une situation préoccupante dans l’entreprise, sans avoir besoin d’attendre des formalités complexes ou une réunion officielle du comité.

En cas de danger grave et imminent, les salariés eux-mêmes ont également la possibilité d’exercer un droit d’alerte. Si un salarié estime, pour des raisons raisonnables, que sa vie ou sa santé est menacée, il doit en informer l’employeur immédiatement. Il est recommandé qu’il prévienne également, dans la mesure du possible, un membre du CSE ou un représentant désigné pour garantir une prise en charge rapide.

La portée du droit d'alerte varie toutefois selon la taille de l’entreprise. Dans les structures de moins de 50 salariés, le CSE intervient principalement pour des atteintes aux droits des personnes, à leur santé ou à leur sécurité. En revanche, dans les entreprises de 50 salariés et plus, le CSE bénéficie de prérogatives élargies, incluant les alertes économiques et sociales, en plus des alertes classiques liées à la santé, à la sécurité et à l’environnement.

En résumé, les membres élus du CSE sont les acteurs principaux pour analyser les faits et décider de l’opportunité de déclencher une alerte CSE. Qu’il s’agisse d’un risque immédiat ou d’une problématique structurelle menaçant la santé économique et sociale de l’entreprise, ils exercent ce droit dans le cadre d’une procédure réglementée. Celle-ci est définie par le Code du travail, garantissant que chaque droit d'alerte soit traité de manière formelle et efficace.

3️⃣ Processus de déclenchement et de suivi d'un droit d'alerte

Procédure générale de l'alerte

Le déclenchement d’un droit d’alerte commence généralement par une demande d’explications adressée à l’employeur lors d'une réunion du CSE. Celui-ci doit répondre de manière précise aux questions concernant la situation. Si ses réponses sont jugées insuffisantes ou préoccupantes, le CSE peut voter pour formaliser l’alerte et nommer un expert, souvent un expert-comptable, afin d’approfondir l’analyse.

Dans le cadre du droit d’alerte économique, cette procédure suit plusieurs étapes : une demande d’information initiale, une analyse approfondie avec l’appui de l’expert, et la communication d’un rapport motivé aux dirigeants de l’entreprise. L’employeur est ensuite tenu de répondre officiellement à ce rapport, ce qui permet d’ouvrir un dialogue et d’encourager la mise en œuvre de mesures adaptées.

Pour les alertes liées à un danger grave et imminent, le membre du CSE ou un salarié exerçant un droit de retrait doit signaler immédiatement le risque à l’employeur et consigner son avis dans un registre dédié. Une enquête conjointe est ensuite menée entre l’employeur et le représentant du personnel afin de vérifier les faits et de mettre en place des mesures de prévention ou de correction nécessaires.

Spécificités selon le type d'alerte

Les particularités de la procédure dépendent du type d’alerte déclenché :

- Droit d’alerte économique : Cette procédure est généralement plus formalisée et peut s’étendre sur plusieurs réunions. Elle implique systématiquement l’intervention d’un expert pour une analyse financière détaillée.

- Droit d’alerte en cas de danger grave et imminent : La réaction doit être immédiate, avec un signalement consigné dans un registre obligatoire, une enquête rapide et une intervention rapide de l’employeur.

- Droit d’alerte sociale et atteinte aux droits des personnes : Une enquête conjointe est menée pour établir les faits. Elle est suivie de mesures spécifiques pour mettre fin aux atteintes constatées. En cas de conflit, le conseil de prud’hommes peut être saisi.

- Droit d’alerte environnemental : Le CSE intervient pour exiger une évaluation des risques, la mise en œuvre de mesures de prévention, et, si nécessaire, la consultation d’experts externes.

Dans tous les cas, un suivi rigoureux du dossier est prévu par le CSE. Ce suivi inclut une vigilance sur l’application effective des mesures décidées et la possibilité de relancer l’employeur si la situation ne s’améliore pas. Ce processus est essentiel pour garantir l’efficacité du droit d’alerte et assurer une protection durable des salariés.

Exemples pratiques et concrets d'utilisation du droit d'alerte

Le droit d'alerte est un outil essentiel, souvent mobilisé par les membres du CSE, pour protéger les salariés et garantir un environnement de travail sain. Voici quelques exemples concrets qui illustrent son application :

1. Droit d’alerte en cas de danger grave et imminent : Lorsqu’un salarié constate une défaillance majeure sur une machine de production, pouvant entraîner un accident grave, le membre du CSE peut immédiatement déclencher le droit d’alerte. Cela permet de signaler la situation à l’employeur, qui est alors tenu de suspendre l’utilisation de la machine jusqu’à ce que les réparations soient effectuées, prévenant ainsi tout risque d’accident.

2. Droit d’alerte économique : Si une entreprise est confrontée à une chute importante de son chiffre d’affaires ou à des retards de paiement fréquents, les élus du CSE peuvent exercer un droit d’alerte économique. Cela leur permet de solliciter une expertise comptable pour analyser la situation financière, alerter l’employeur, et proposer des mesures adaptées afin de protéger les emplois et la pérennité de l’entreprise.

3. Droit d’alerte concernant l’atteinte aux droits des personnes : En cas de harcèlement moral ou sexuel, un salarié peut se tourner vers un membre du CSE. Ce dernier peut alors exercer le droit d’alerte pour dénoncer ces faits à l’employeur. Une telle alerte déclenche une procédure visant à enquêter sur les faits signalés et à mettre fin à ces pratiques préjudiciables.

4. Droit d’alerte environnemental et en santé publique : Si des produits dangereux non conformes aux normes sanitaires sont utilisés dans l’entreprise, les membres du CSE peuvent déclencher un droit d’alerte environnemental. L’employeur est alors tenu de prendre des mesures immédiates pour éliminer le risque ou en limiter l’impact, garantissant ainsi la sécurité des salariés et la conformité avec les normes en vigueur.

5. Droit d’alerte sociale : Lorsqu’une entreprise abuse des contrats précaires ou modifie de manière significative les conditions de travail sans concertation, le CSE peut déclencher une alerte sociale. Ce mécanisme favorise un dialogue entre les parties, permettant d’écouter la voix des salariés et de répondre aux tensions internes pour rétablir un climat de travail harmonieux.

Ces exemples concrets montrent que le droit d'alerte CSE est un levier puissant pour défendre les droits des salariés, prévenir les risques et maintenir un cadre de travail respectueux et sécurisé. En suivant scrupuleusement les procédures associées, les membres du CSE s’assurent que les alertes sont prises en compte et que des solutions sont mises en œuvre rapidement.

4️⃣ Les suites d'un droit d'alerte

Les obligations de l'employeur

Suite au déclenchement d’un droit d’alerte par un membre du CSE ou un salarié, l’employeur a l’obligation d’examiner la situation avec rapidité et sérieux. Il doit mener une enquête approfondie en collaboration avec les représentants du personnel pour vérifier la réalité des faits signalés et évaluer les risques liés à cette alerte.

Cette enquête peut inclure des entretiens, des visites des lieux concernés ou encore des expertises techniques, notamment en cas d’alerte économique, avec la participation possible d’un expert-comptable. L’objectif est clair : prendre toutes les mesures nécessaires pour supprimer ou réduire le danger dans les meilleurs délais.

Dans le cas d’un danger grave et imminent, l’employeur doit agir immédiatement et ne peut pas contraindre le salarié à reprendre son activité tant que le risque persiste. En cas de non-respect de ces obligations, la responsabilité pénale de l’entreprise pourrait être engagée.

En outre, l’employeur doit tenir informé le CSE de l’évolution de la situation et des actions entreprises, assurant ainsi une transparence et une communication efficace au sein de l’entreprise.

Protection des lanceurs d'alerte

Les salariés ou membres du CSE qui exercent leur droit d’alerte bénéficient d’une protection particulière contre toute forme de représailles. Ils ne peuvent être sanctionnés, licenciés ou discriminés pour leur signalement, dès lors que l’alerte repose sur des faits précis et est formulée en toute bonne foi.

Cette protection garantit que l’exercice du droit d’alerte n’entraîne aucune conséquence négative pour le lanceur d’alerte. Elle favorise ainsi un climat de confiance où la santé, la sécurité et les droits des salariés peuvent être défendus efficacement.

En cas de sanction prise en représailles, le salarié peut saisir le conseil de prud’hommes pour faire valoir ses droits et obtenir réparation. Cette protection s’étend également à la hiérarchie intermédiaire et aux témoins associés à la procédure d’alerte.

✅ Conclusion

Le droit d'alerte CSE constitue un outil essentiel pour garantir la protection des salariés et répondre efficacement à toute situation représentant un danger ou portant atteinte aux droits au sein de l’entreprise. En maîtrisant sa définition, les différents types d’alerte, les personnes autorisées à l’activer, ainsi que la procédure à suivre, vous serez en mesure d’agir de manière proactive pour préserver la santé, la sécurité, et la stabilité économique et sociale de votre lieu de travail. N’hésitez pas à utiliser ce droit dès qu’une situation préoccupante survient, afin de protéger vos droits ainsi que ceux de vos collègues.

❓FAQ

➡️ Quelles sont les différentes situations dans lesquelles le droit d’alerte du CSE peut être déclenché ?

Le droit d’alerte du CSE peut être activé dans plusieurs cas, notamment :

- Harcèlement moral ou sexuel, discrimination ou atteinte aux droits des salariés.

- Danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des employés.

- Risque sérieux pour l’environnement.

- Situation économique préoccupante.

- Recours excessif aux contrats précaires.

➡️ Quelle est la procédure à suivre pour lancer un droit d’alerte économique au sein du CSE ?

Pour déclencher un droit d’alerte économique, le CSE doit :

- Poser des questions formelles par écrit à la direction lors d’une réunion concernant des faits préoccupants.

- Si les réponses obtenues sont insuffisantes, voter la poursuite de la procédure.

- Nommer un expert-comptable afin d’analyser la situation.

- Établir un rapport détaillé et le transmettre à l’employeur ainsi qu’au commissaire aux comptes.

➡️ Le CSE doit-il obligatoirement faire appel à un expert-comptable lors de l’exercice du droit d’alerte ?

Le CSE n’a pas l’obligation de solliciter un expert-comptable pour exercer son droit d’alerte. Cependant, il peut choisir de le faire si la situation économique semble préoccupante. Ce recours reste facultatif et peut être jugé abusif s’il est injustifié ou trop fréquent. L’expert apporte une analyse approfondie de la situation financière, mais la décision finale appartient au CSE.

➡️ Quel est le rôle de l’employeur après la réception d’une alerte émise par le CSE ?

Après réception d’une alerte, l’employeur doit :

- Examiner la situation signalée par le CSE.

- Mener une enquête conjointe pour évaluer la gravité du problème.

- Prendre des mesures correctives rapides, notamment en cas de danger grave.

- Agir sans délai pour protéger les salariés.

En cas d’inaction, l’employeur risque des sanctions.

⭐ Téléchargez gratuitement notre livre blanc dédié au droit d’alerte CSE

Procédure, explication, spécificités : on vous explique comment le droit d'alerte des élus CSE s'exerce et quelles sont les conséquences pour la direction. Cliquez-ici pour y accéder.

Mis en ligne le 26/09/2025

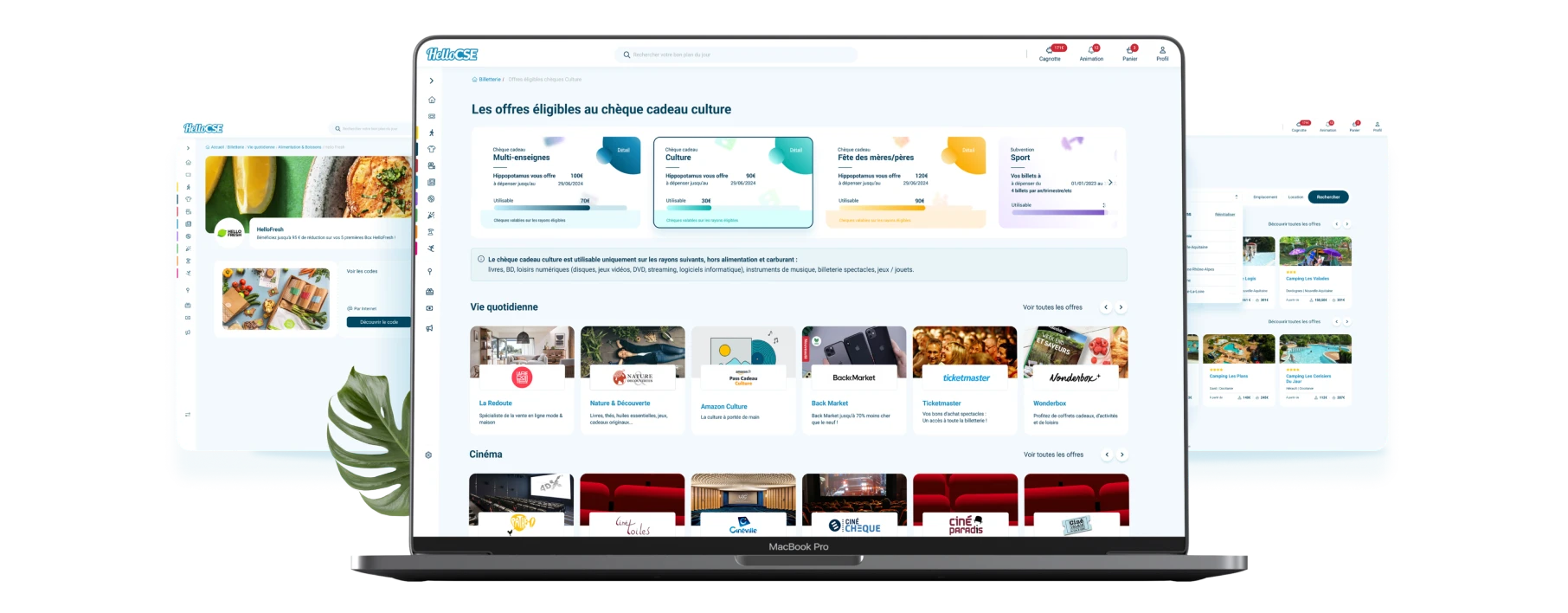

Convaincus par l'expertise de nos contenus ?

Découvrez notre expertise en solutions et logiciels de gestion CSE pour les élus.

Découvrez également

Tout voir >Découvrez gratuitement nos solutions CSE

Rien ne vaut d'échanger de vive voix avec l'un de nos experts pour cerner vos besoins... et y répondre !

Contactez-nous : on s'occupe du reste

Sans engagement & avec le sourire :)

Contactez notre équipe

Nous vous recontactons à votre convenance