Notre guide CSE est une ressource incontournable pour comprendre et gérer le Comité Social et Économique (CSE) dans votre entreprise. Essentiel pour les élus et employeurs, il vous offre une vue d’ensemble sur le quotidien des élus CSE.

Que vous soyez salarié ou représentant du personnel, maîtriser les obligations légales, les consultations et les droits liés au CSE vous aidera à défendre efficacement les intérêts des salariés tout en favorisant un dialogue social constructif.

Ce guide intègre aussi les nouveautés règlementaires à partir de 2025, vous permettant de rester conforme au Code du travail. Vous apprendrez à organiser les élections professionnelles, gérer les activités sociales et culturelles, et garantir la santé et sécurité au travail.

Adapté à toutes les entreprises, ce guide pratique vous accompagne dans la mise en place et le pilotage du CSE.

1️⃣ Qu'est-ce que le CSE (Comité Social et Économique) ?

Définition et rôle du CSE en 2025

Le Comité Social et Économique (CSE) est une instance représentative du personnel créée pour favoriser le dialogue social entre les salariés et les employeurs. En 2025, le CSE continue de jouer un rôle clé en défendant les intérêts des salariés par la présentation de réclamations individuelles ou collectives, la consultation sur les orientations économiques et sociales, et la gestion des activités sociales et culturelles.

Le CSE est également un espace essentiel pour discuter des questions liées à la santé, la sécurité et les conditions de travail. Il permet une meilleure prise en compte des préoccupations des employés au sein des entreprises.

La réforme de 2017 : fusion des anciennes instances (CE, DP, CHSCT)

Le CSE a été instauré grâce à la réforme du Code du travail menée par les ordonnances Macron de 2017. Cette réforme a fusionné les anciennes instances représentatives du personnel : le comité d’entreprise (CE), les délégués du personnel (DP) et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), en une seule structure.

L’objectif principal de cette fusion était de simplifier le dialogue social, de rationaliser la représentation des salariés et de centraliser leurs demandes. Aujourd’hui, le CSE regroupe les missions qui étaient autrefois réparties entre ces différentes instances, ce qui facilite la gestion et la concertation au sein des entreprises.

CSE obligatoire : pour quelles entreprises ?

Depuis le 1er janvier 2020, la mise en place du CSE est devenue obligatoire dans toutes les entreprises comptant au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs. Cette règle s’applique aussi bien aux petites et moyennes entreprises qu’aux grandes structures.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le CSE se concentre principalement sur la présentation des réclamations des salariés et sur une expression collective limitée. En revanche, dans les entreprises de 50 salariés et plus, le CSE dispose de prérogatives élargies, notamment en matière d’information, consultation et gestion économique, sociale, ainsi que sur les questions de santé et sécurité au travail. Des accords spécifiques peuvent également renforcer ou préciser les prérogatives du CSE dans certaines entreprises.

2️⃣ Comment mettre en place un CSE dans votre entreprise ?

Les conditions de mise en place du CSE

La mise en place du Comité Social et Économique (CSE) devient obligatoire dès que votre entreprise atteint 11 salariés en équivalent temps plein pendant 12 mois consécutifs. Ce seuil est évalué de manière continue sur une période d’un an. Il est important de noter qu'un dépassement ponctuel de ce chiffre ne suffit pas.

Cette règle a pour objectif de garantir une représentation durable du personnel au sein de l’entreprise. Une fois le seuil dépassé, l’employeur doit impérativement procéder à la mise en place du CSE, sous peine de sanctions légales.

Les étapes de création du CSE

La première étape consiste à informer les salariés de l’intention d’organiser les élections du CSE. L’employeur doit initier la procédure dans un délai maximal de 3 mois après avoir constaté que le seuil des 11 salariés a été franchi pendant 12 mois consécutifs.

Cette procédure inclut la mise en place d’un protocole d’accord préélectoral, conclu avec les syndicats. Ce protocole fixe les modalités pratiques des élections.

Ensuite, le premier tour des élections est organisé. Si tous les postes ne sont pas pourvus ou si le quorum n’est pas atteint, un second tour est alors nécessaire. Une fois les membres élus, le comité peut officiellement débuter ses travaux.

L'organisation des élections professionnelles

L’organisation des élections professionnelles est une étape importante pour la mise en place du CSE. L’employeur doit respecter des obligations strictes, telles que la convocation des salariés, l’affichage des listes électorales, et l’information sur les dates des scrutins.

Le vote se déroule en deux tours : le premier tour est réservé aux listes syndicales, tandis que le second tour, ouvert à toute candidature, est organisé si nécessaire.

Pour garantir la transparence, un protocole d’accord préélectoral est négocié entre l’employeur et les syndicats. Ce protocole détermine notamment les modalités de vote, le nombre de sièges, ainsi que la composition des listes électorales.

La composition du CSE selon la taille de l'entreprise

La composition du CSE dépend directement de l’effectif de votre entreprise. Dans les entreprises de 11 à 24 salariés, le comité est constitué d’un délégué titulaire et d’un suppléant.

Entre 25 et 49 salariés, le nombre de membres élus augmente, permettant une représentation plus large avec plusieurs titulaires et suppléants.

Pour les entreprises de 50 salariés et plus, la composition du CSE est davantage étoffée. Elle inclut des représentants dans des commissions telles que la santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), avec des prérogatives renforcées. La composition est définie par décret et varie selon le nombre exact de salariés, afin d’assurer un équilibre et une représentativité effective du personnel.

3️⃣ Fonctionnement du CSE : réunions, budgets et moyens

Les réunions obligatoires du CSE (fréquence et modalités)

Les réunions du Comité Social et Économique (CSE) suivent une fréquence légale qui varie selon la taille de l’entreprise. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le CSE doit se réunir au minimum une fois par mois pour traiter des questions concernant les salariés et l’organisation du travail.

Pour les entreprises de 50 à 300 salariés, la fréquence est fixée à au moins une réunion tous les deux mois, soit un minimum de six réunions par an. Dans les entreprises de plus de 300 salariés, la loi impose une réunion mensuelle. Ces réunions permettent aux représentants du personnel d’être consultés et informés sur des sujets tels que les aspects économiques, sociaux, la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Un ordre du jour doit être communiqué au moins trois jours ouvrables avant la réunion, et le procès-verbal doit être validé dans un délai fixé par la règlementation.

Le budget de fonctionnement du CSE

Le budget de fonctionnement du CSE est un montant alloué par l’employeur pour permettre aux membres élus d’exercer leurs missions. Ce budget, correspondant généralement à 0,20 % de la masse salariale brute, finance notamment les formations des représentants du personnel, le recours à des experts, la communication interne, ainsi que tout besoin lié au bon fonctionnement du comité.

Ce budget est distinct du budget dédié aux activités sociales et culturelles. Il doit être utilisé exclusivement pour des fins professionnelles liées à la représentation du personnel, à la santé-sécurité ou à la consultation économique.

Le budget des activités sociales et culturelles (ASC)

Le CSE dispose également d’un budget spécifique destiné aux activités sociales et culturelles (ASC), au bénéfice des salariés. Ce budget, distinct de celui de fonctionnement, est souvent négocié selon les accords collectifs ou établi en pourcentage de la masse salariale, généralement autour de 0,22 %.

Il est utilisé pour financer des événements, des loisirs, des aides sociales, des cadeaux de fin d’année ou encore des prestations de services sociales. Une gestion transparente de ce budget est essentielle pour répondre aux attentes des salariés et assurer la pérennité des activités sociales au sein de l’entreprise.

Les moyens matériels mis à disposition des élus

Pour remplir leurs fonctions efficacement, les élus du CSE bénéficient de moyens matériels fournis par l’employeur. Parmi ces moyens figurent des locaux dédiés, du matériel informatique, un accès aux outils de communication interne, aux documents nécessaires et aux logiciels de gestion administrative.

Ces ressources facilitent la préparation des réunions, la gestion administrative du comité et la communication avec les salariés. Le Code du travail oblige l’employeur à fournir ces moyens, indispensables pour éviter toute entrave aux missions du CSE.

Les heures de délégation et liberté de déplacement

Les élus du personnel disposent d’un crédit d’heures de délégation, leur permettant de consacrer du temps à l’exercice de leur mandat sans subir de perte de salaire. Ce temps est déterminé en fonction de l’effectif de l’entreprise ainsi que des missions confiées au CSE. Par ailleurs, le temps consacré aux réunions ordinaires du CSE est reconnu comme du temps de travail effectif et est donc rémunéré.

Les membres bénéficient également d’une liberté de déplacement au sein de l’entreprise pour remplir leurs fonctions. Cela inclut notamment la possibilité de rencontrer les salariés ou d’examiner les conditions de travail. Ce droit est encadré afin de garantir une pleine efficacité dans le dialogue social.

4️⃣ Les missions et attributions du CSE

CSE de moins de 50 salariés : missions de base

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le Comité Social et Économique (CSE) exerce principalement des missions essentielles. Il s'agit de présenter à l'employeur les réclamations individuelles et collectives des salariés, qu’elles concernent les salaires, le respect du Code du travail ou encore les conditions sociales.

Le CSE joue également un rôle important dans la prévention des risques professionnels, la santé et la sécurité au travail. Cela inclut des actions comme saisir l’inspection du travail ou consulter la médecine du travail.

En résumé, le CSE agit en tant que médiateur pour remonter les préoccupations des salariés et garantir le respect des droits fondamentaux, notamment en matière de lutte contre les discriminations et le harcèlement.

CSE de plus de 50 salariés : missions élargies

Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le CSE dispose de missions élargies. Il représente l’expression collective des salariés sur la gestion et l’évolution économique, financière et organisationnelle de l’entreprise.

Le CSE est régulièrement informé et consulté sur des sujets tels que les grandes orientations stratégiques, la formation professionnelle ou les techniques de production. De plus, ses prérogatives en matière de santé, sécurité et conditions de travail sont renforcées grâce à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).

En outre, le CSE gère directement les activités sociales et culturelles destinées aux salariés, renforçant ainsi son rôle dans la vie collective de l’entreprise.

La consultation obligatoire du CSE (quand et sur quoi ?)

La consultation du CSE est obligatoire pour certaines décisions importantes de l’entreprise. Ces consultations incluent les orientations stratégiques, les projets de restructuration, les conditions d’emploi, la durée et l’organisation du travail, ainsi que les questions relatives à la formation professionnelle.

Pour permettre au CSE de rendre un avis éclairé, l’employeur doit transmettre toutes les informations nécessaires. Cette consultation préalable est essentielle pour anticiper les éventuelles conséquences liées à l’organisation du travail et maintenir un dialogue social efficace.

Santé, sécurité et conditions de travail (SSCT)

Le CSE joue un rôle fondamental dans la prévention des risques et la promotion de la santé, sécurité et conditions de travail (SSCT). Il peut formuler des propositions d’amélioration et conduire des enquêtes en cas d’accidents ou de situations dangereuses.

Dans les entreprises de 50 salariés et plus, une commission santé sécurité (CSSCT) est mise en place au sein du CSE pour traiter spécifiquement ces questions. Cette mission inclut la lutte contre les risques psychosociaux, le harcèlement et les discriminations, avec un droit d’alerte pour protéger les salariés.

Enfin, la formation des élus en SSCT est obligatoire pour leur permettre d’exercer pleinement leurs compétences dans ce domaine.

La gestion des activités sociales et culturelles

Le Comité Social et Économique (CSE) joue un rôle essentiel en organisant et en gérant les activités sociales et culturelles destinées aux salariés. Ces initiatives incluent la mise en place de loisirs, l’attribution de subventions ou d’aides sociales, ainsi que la gestion de prestations telles que les chèques cadeaux, les voyages, les crèches ou encore les événements festifs.

Le budget alloué à ces activités constitue une part importante des responsabilités du comité. Il est primordial que cette gestion soit transparente et équitable, afin de répondre efficacement aux besoins des salariés tout en renforçant la cohésion sociale au sein de l’entreprise.

5️⃣ Les acteurs et interlocuteurs du CSE

Les élus du CSE : titulaires et suppléants

Les élus du Comité Social et Économique (CSE) se composent de membres titulaires et suppléants, tous choisis lors des élections professionnelles. Les titulaires, qui disposent du droit de vote, participent activement aux réunions du CSE. Quant aux suppléants, ils prennent le relais en cas d’absence des titulaires. Ensemble, ils représentent les salariés de l’entreprise et défendent leurs intérêts dans les domaines économique, social, sanitaire et culturel.

Leur engagement est essentiel pour garantir une représentation équilibrée et efficace du personnel. Ces représentants bénéficient d’un statut protecteur et disposent d’heures de délégation dédiées à leurs missions.

Le délégué syndical au CSE

Le délégué syndical est le représentant officiel d’un syndicat au sein de l’entreprise, désigné par une organisation syndicale représentative. Son rôle principal est de négocier les accords collectifs et de porter les revendications syndicales lors des négociations avec l’employeur. Au sein du CSE, le délégué syndical participe aux débats avec une voix consultative, ce qui lui permet de défendre les positions de son syndicat sans pouvoir voter.

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical assume souvent également le rôle de représentant syndical au CSE. Dans les structures plus grandes, ce rôle peut être confié à un autre salarié syndiqué. Il joue un rôle clé dans le dialogue social, notamment en matière de conditions de travail, de salaires et de formations.

Les commissions du CSE (CSSCT, formation, égalité...)

Le CSE peut constituer plusieurs commissions spécialisées pour traiter des thématiques spécifiques. La plus connue est la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT), qui se concentre sur les problématiques liées à la prévention des risques professionnels. D’autres commissions peuvent être mises en place pour la formation professionnelle, l’égalité entre les femmes et les hommes, ou encore le suivi des activités sociales et culturelles.

Ces commissions permettent d’approfondir certaines questions et d’appuyer les décisions du comité grâce à l’expertise ou la formation spécifique de leurs membres.

Les représentants de proximité

Les représentants de proximité, parfois appelés « correspondants » dans certaines entreprises, assurent un rôle d’interface entre les salariés et le CSE. Ils ne sont pas systématiquement élus, mais peuvent être désignés pour relayer les préoccupations des équipes sur les différents sites ou services. Leur action facilite la remontée d’informations et le lien entre la base du personnel et les élus du CSE, garantissant une meilleure connaissance des besoins et attentes des salariés dans leur environnement de travail quotidien.

Le statut de salarié protégé

Les membres élus du CSE bénéficient du statut de salariés protégés. Ce statut leur offre une protection particulière contre le licenciement et d’autres mesures disciplinaires pendant la durée de leur mandat, sauf en cas d’accord de l’inspecteur du travail. Cette protection vise à garantir leur indépendance et leur liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions.

Grâce à ce statut, leur rôle essentiel dans la défense des droits des salariés et dans le maintien du dialogue social au sein de l’entreprise est préservé. Ils peuvent ainsi exercer leurs missions sans craindre de représailles de la part de l’employeur.

6️⃣ Formation des élus CSE : obligations et droits

La formation économique du CSE

Dans les entreprises de 50 salariés ou plus, les membres titulaires du CSE élus pour la première fois ont droit à une formation économique obligatoire d’une durée maximale de cinq jours. Cette formation leur permet de mieux comprendre les données économiques, financières et sociales de l’entreprise afin d’exercer pleinement leur mandat. Elle est renouvelable tous les quatre ans et financée par le CSE lui-même.

Le contenu de cette formation inclut l’analyse des comptes, l’organisation du travail, les conséquences environnementales et la stratégie économique de l’entreprise. Elle est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale, comme le prévoit le Code du travail.

La formation SSCT obligatoire

La formation santé, sécurité et conditions de travail (SSCT) est obligatoire pour tous les élus titulaires et suppléants du CSE, ainsi que pour les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT), quelle que soit la taille de l’entreprise. D’une durée minimale de trois jours, elle leur permet d’acquérir les compétences nécessaires pour prévenir les risques professionnels, promouvoir la santé et la sécurité au travail, et améliorer les conditions de travail.

Cette formation est financée par l’employeur, rémunérée comme temps de travail, et dispensée par des organismes agréés ou habilités dans le domaine.

Le financement des formations CSE

Le financement des formations des élus du CSE varie selon le type de formation. La formation économique est prise en charge par le budget de fonctionnement du CSE, tandis que la formation SSCT est financée par l’employeur. Ce dernier est également tenu de maintenir la rémunération habituelle des élus pendant leurs périodes de formation.

L’employeur peut demander des justificatifs pour s’assurer que les formations choisies respectent les exigences règlementaires et sont adaptées. Les élus disposent d’un libre choix de l’organisme de formation, à condition qu’il soit agréé ou reconnu conforme.

Un financement adéquat et un accès facilité aux formations permettent de renforcer les compétences des représentants du personnel et de favoriser un dialogue social efficace au sein de l’entreprise.

7️⃣ Les outils indispensables pour gérer le CSE

La Base de Données Économiques, Sociales et Environnementales (BDESE)

La Base de Données Économiques, Sociales et Environnementales (BDESE) est un outil législatif incontournable pour les entreprises de plus de 300 salariés. Elle contient des informations détaillées sur les aspects économiques, sociaux et environnementaux de l’entreprise. Grâce à la BDESE, les élus du CSE peuvent s’informer sur les grandes orientations stratégiques et les conditions de travail. Cet outil est une ressource précieuse pour assurer une veille économique efficace et donner un avis éclairé lors des consultations obligatoires.

Les logiciels de gestion CSE

Les logiciels de gestion CSE jouent un rôle clé dans la gestion quotidienne du comité. Ils permettent de centraliser les données financières, de suivre les budgets des activités sociales et culturelles (ASC), de gérer la comptabilité et les documents administratifs, tout en automatisant certaines tâches répétitives. Ces outils simplifient la gestion des prestations, facilitent la communication avec les fournisseurs et les salariés, et offrent une vision claire et en temps réel des données financières et comptables.

Une solution comme HelloCSE propose des fonctionnalités de comptablilité, subvention et remboursement dédiées aux besoins spécifiques des CSE, permettant une gestion plus efficace et intuitive des tâches administratives.

Les outils de communication avec les salariés

Les outils de communication avec les salariés sont essentiels pour maintenir un dialogue social actif et transparent. Ils incluent des plateformes de notification par e-mail ou intranet, permettant d’informer les salariés sur les décisions importantes et les résultats des consultations. Ces outils facilitent également la collecte de feedback et la remontée d’informations des salariés vers le CSE, renforçant ainsi la transparence et la participation active dans les processus décisionnels.

Des solutions comme les groupes privés sur les réseaux sociaux, ou les plateformes de communication CSE, telles qu'HelloCSE, peuvent être utilisées pour renforcer l’engagement social et améliorer la communication interne.

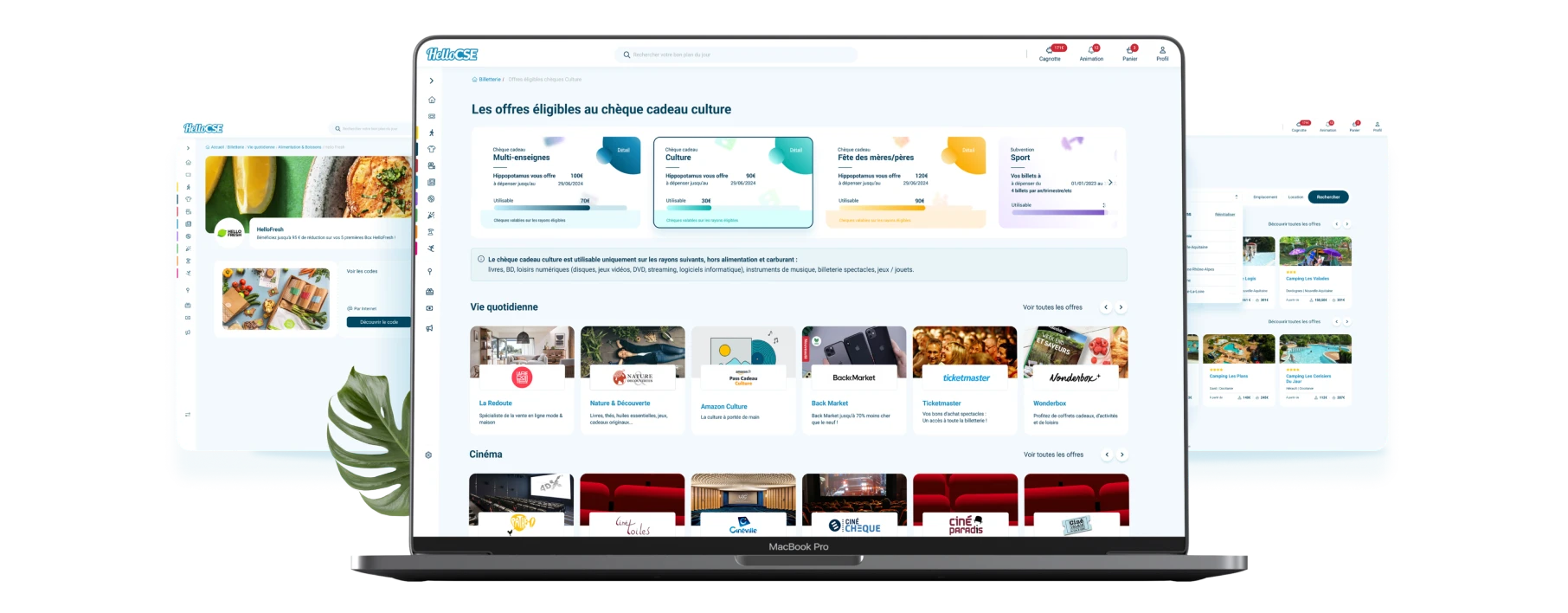

Les plateformes d'avantages CSE

Les plateformes d'avantages CSE sont conçues pour offrir aux salariés des tarifs négociés sur divers avantages sociaux et culturels. Disponible sur appli ou site internet, elles permettent d'accéder à des offres de billetterie (parcs, cinémas, concerts...), d'utiliser des chèques-cadeaux dématérialisés ou subventions abondées par le CSE, afin de commander des tickets à prix davantage réduit (en cumulant tarif CSE négocié par le prestataire et montant ou pourcentage de la subvention CSE).

Des solutions comme HelloCSE permettent de soutenir le pouvoir d'achat des salariés et dynamisent la politique sociale de l’entreprise.

8️⃣ Glossaire CSE : le vocabulaire essentiel du dialogue social

Le quotidien des élus : termes et expressions clés

Le mandat d’élu CSE appartient à un univers spécifique, et il est important de maîtriser son vocabulaire pour garantir un dialogue social efficace. Les élus sont les membres titulaires et suppléants siégeant au CSE, chargés de représenter et de défendre les intérêts des salariés. Le terme représentant de proximité désigne un élu qui joue un rôle clé en établissant le lien entre le CSE et les salariés sur le terrain, en remontant leurs préoccupations et en partageant les informations du comité.

Les activités sociales et culturelles (ASC) regroupent tout ce qui contribue à améliorer les conditions de vie et d’emploi des salariés, comme les loisirs, les fêtes ou les aides financières. Le dialogue social, quant à lui, englobe les échanges, négociations et consultations entre employeurs, salariés et leurs représentants, visant à prendre des décisions collectives sur des sujets d’intérêt commun.

Documents et aspects juridiques

Le règlement intérieur du CSE formalise les règles de fonctionnement interne du comité, les droits et devoirs des élus, ainsi que les modalités des réunions et l’utilisation des moyens mis à disposition. L’ordre du jour répertorie les sujets à aborder lors de chaque réunion, permettant aux participants de se préparer efficacement. Le procès-verbal (PV) consigne les débats, décisions et avis des membres, assurant ainsi une traçabilité et une transparence des échanges.

En outre, la fusion des anciennes instances (CE, DP, CHSCT) en un CSE unique a demandé aux élus de couvrir une plus large variété de missions qu'auparavant, en ayant généralement moins d'heures de délégation (le temps dévolu à la mission d'élu.e CSE).

Les acronymes incontournables du CSE

Le quotidien du CSE est rythmé par des acronymes essentiels à comprendre pour agir efficacement. Le CSE désigne le Comité Social et Économique, qui est l’instance centrale de représentation du personnel ayant remplacé notamment le comité d'entreprise (CE).

Le CSSCT, ou Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail, se concentre sur la prévention des risques professionnels et l’amélioration de la qualité de vie au travail. Les ASC, quant à elles, représentent les Activités Sociales et Culturelles financées par un budget spécifique alloué par l’employeur. Enfin, le PSE (Plan de Sauvegarde de l’Emploi) est le dispositif mis en œuvre en cas de licenciement économique collectif.

Ces acronymes constituent les principaux leviers et enjeux du dialogue social quotidien dans votre entreprise.

9️⃣ Le CSE en 2025 : nouveautés et actualités règlementaires

Le guide URSSAF 2025 : ce qui change

L'édition 2025 du guide URSSAF pour les Comités Sociaux et Économiques (CSE) ne présente pas de changements majeurs par rapport à l'année précédente. Cependant, il rappelle des points essentiels pour garantir la conformité des entreprises.

Parmi ces rappels figurent notamment l'interdiction de conditionner l'accès aux prestations sociales et culturelles (ASC) à l'ancienneté des salariés, ainsi que des précisions sur les critères d'attribution des ASC. Le guide est publié plus tôt cette année, soulignant un effort pour accompagner les élus dans le respect des obligations légales et fiscales liées aux CSE.

Suppression de la condition d'ancienneté pour les ASC

Une des principales évolutions de 2025 est l'interdiction de réserver l'accès aux Activités Sociales et Culturelles (ASC) en fonction de l'ancienneté des salariés. Cette mesure, validée par un arrêt de la Cour de cassation, vise à assurer une égalité de traitement entre tous les salariés, quel que soit leur ancienneté ou leur statut dans l'entreprise.

Les CSE disposent d'un délai jusqu'au 31 décembre 2025 pour ajuster leurs critères d'attribution et se conformer à cette nouvelle règle, sous peine de sanctions juridiques ou financières.

Les plafonds d'exonération 2025

En 2025, le plafond d'exonération des cotisations sociales pour certains avantages sociaux, tels que les bons d'achat ou les cartes-cadeaux, est porté à 196 euros par évènement et par salarié. Ce montant représente 5% du plafond mensuel de la Sécurité sociale.

Concrètement, cela signifie que les prestations égales ou inférieures à ce montant sont exonérées de cotisations sociales, dans le cadre des activités sociales et culturelles (ASC) gérées par le CSE.

✅ Conclusion

En résumé, ce guide CSE vous a offert une vue d'ensemble des enjeux et des missions du Comité Social et Économique. Comprendre son fonctionnement, les étapes de sa mise en place, ainsi que ses rôles essentiels en matière de santé, sécurité et activités sociales est indispensable.

Pour optimiser votre dialogue social, appliquez les outils et connaissances partagés dans ce guide, et pour aller + loin, découvrez notre dictionnaire complet des élus CSE.

❓FAQ

➡️ Quelle est la différence entre les heures de délégation classiques et celles attribuées aux membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) au sein du CSE ?

Les heures de délégation classiques au CSE couvrent toutes les missions des représentants du personnel. En revanche, celles attribuées aux membres de la CSSCT sont spécifiquement dédiées aux questions de santé, sécurité et conditions de travail. Ces heures CSSCT viennent parfois s'ajouter au crédit classique afin de permettre un suivi renforcé des risques professionnels.

➡️ Comment le CSE gère-t-il les activités sociales et culturelles tout en respectant les obligations déclaratives vis-à-vis de l’URSSAF ?

Selon l’article L. 2312-78 du Code du travail, le CSE doit gérer, contrôler ou participer à la gestion des activités sociales et culturelles (ASC). Ces activités, bien que facultatives, visent à améliorer les conditions de vie des salariés sans discrimination. Le CSE finance ces ASC via un budget dédié. Par ailleurs, les prestations offertes, comme les bons ou les remboursements, doivent être déclarées à l’URSSAF.

➡️ Quelles sont les étapes clés pour la mise en place d’un accord d’entreprise concernant les modalités de fonctionnement du CSE en 2025 ?

Pour mettre en place un accord d’entreprise sur le fonctionnement du CSE en 2025, il est essentiel de suivre ces étapes :

- Informer les syndicats représentatifs et les élus du CSE.

- Négocier avec les élus mandatés.

- Respecter la transparence et la bonne foi.

- Signer l’accord avec les syndicats majoritaires.

- Déposer l’accord auprès de la DREETS et assurer sa publicité.

➡️ Quel est le rôle des élus du CSE face à l’introduction de l’intelligence artificielle dans l’entreprise ?

Lors de l’introduction de l’intelligence artificielle (IA) en entreprise, les élus du CSE doivent être informés, consultés et associés. Leur rôle inclut l’évaluation des impacts de l’IA sur les conditions de travail, l’anticipation des risques, la participation à la prévention, ainsi que la sollicitation d’expertises. Ils veillent également à garantir une mise en œuvre éthique et transparente de l’IA.

⭐ Téléchargez gratuitement notre dictionnaire complet des élus CSE

Comprenez tout le vocabulaire propre au CSE avec notre livre blanc dédié. Que vous soyez élus, dirigeants ou salariés, il possède tout le lexique pour mieux vous permettre de comprendre le rôle et les missions des élus CSE. Cliquez-ici pour y accéder.

Mis en ligne le 12/11/2025

Convaincus par l'expertise de nos contenus ?

Découvrez notre expertise en solutions et logiciels de gestion CSE pour les élus.

Découvrez également

Tout voir >Découvrez gratuitement nos solutions CSE

Rien ne vaut d'échanger de vive voix avec l'un de nos experts pour cerner vos besoins... et y répondre !

Contactez-nous : on s'occupe du reste

Sans engagement & avec le sourire :)

Contactez notre équipe

Nous vous recontactons à votre convenance